お稲荷ィーゴもいよいよラスト。今回はウィーゴ本体である。

丸いウィーゴをどうやってお狐様に見せるか、ポイントは、狐らしい座り方とアイメイク。

タグ: 塗装

素材感を意識して、鳥居と石畳の参道をつくる – 1/35でメカトロウィーゴをつくる: 5

さて、えらく間が空いてしまったが、お稲荷ィーゴのつづき。今回は、神社には欠かせない鳥居と、土台となる参道の石畳について。

1/35の神社なんてのは当然市販キットなどある筈なく、基本的にはプラ板工作である。

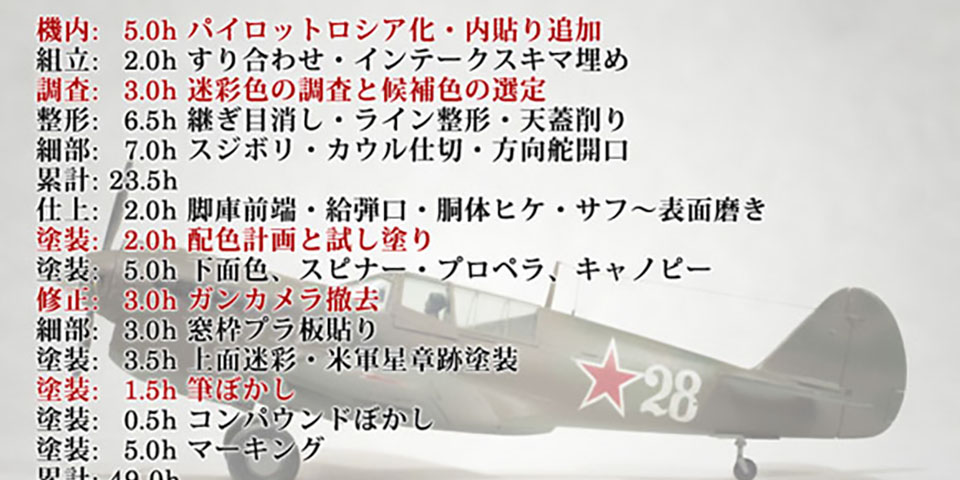

1/72 P-40Nの早作りに挑んだ作業時間を記録し、敗因を探った

ツイッタア上の早組み企画、プラモタイムトライアルに参加してみた。

「完成の喜びを1日で」をテーマに、24時間の制限を設けることで、普段なかなか完成できない人も頑張って完成させようぜ! と云う企画である。

先に書いておくと、案の定、24時間を大幅に超えてしまったのだが、今回は後学のため、各工程の大まかな内訳を記録して、分析してみた。

ウィーゴ小僧に狩衣を – 1/35でメカトロウィーゴをつくる: 4

ハセガワのウィーゴには小学生くらいの男女のフィギュアが付属しているのだが、本体に比べて中々ちゃんと作っているのを見かけない。

そこで、今回はそんな不憫な子で何かひとネタできないかと考えた。

欺瞞波迷彩と汚しについて考える – 続・1/700で天龍型軽巡をつくる: 9

ハセ新天龍もいよいよ大詰め、今回は塗装。

日誌に記載はあるが写真は無い欺瞞波迷彩を、どう扱うかと云うのが鍵となる。

「陽炎型」+「白露型」で、今日的クォリティの1/700「朝潮型」をつくる: 後篇

アオシマ「陽炎型」とフジミ「白露型」の二個一による「朝潮型」の後篇。

実のところ、前篇の工作だけでも「朝潮型」以外の何物にも見えない状態にはなるのだが、それでは物足りない人向けの重箱の隅拾遺集。

金魚づくし×金魚売り – 1/35でメカトロウィーゴをつくる: 3

前回は牛、今回は金魚、何故か生物ネタが続くが、特に狙った訳では無い。

仮組したウィーゴの顔を眺めていたら、突然、国芳の「金魚づくし」が脳裏をよぎった、ただそれだけなのだ。

牛を眺め、牛を塗る – 1/35でメカトロウィーゴをつくる: 2

ウィーゴ本体は前回で完成した。

今回は表題通り、ひたすら牛を眺め、牛を塗るだけの回。

連載2回目で早くも脱線甚だしいが、ウィーゴは本体を弄るより、周辺小物 (?) やディスプレイに凝る方が、よりキャラクター性が引き立つと思うのだ。

キャラクターの配色を昭和テイストに落とし込む – 1/35でメカトロウィーゴをつくる: 1

今年の春先から、東京・秋葉原の貸工作スペース「秋葉原工作室」 (@akihabarakousak) さん主催の「メカトロウィーゴ工作会」なるイベントに時折参加して、メカトロウィーゴを作っている。

自分で課したルールはふたつ。本体を切った貼ったしないこと。そして、「戦闘用」は禁じ手とすること。

パイロットフィギュア冬の時代に悩む – 1/72でJu 87 B「スツーカ」をつくる: 11

以前、エアフィックスのハリケーンやハセガワの強風を作った際、パイロットを載せたら中々良い感じだったので、今回も搭乗員を乗せてみようと思う。

近年は、パイロットフィギュア冬の時代らしく、72大戦機で標準附属させているのはエアフィックスくらい。

別売フィギュアもラインナップに乏しいうえ、決め手に欠ける。

さて、どうしたものか……。